能楽「井筒」

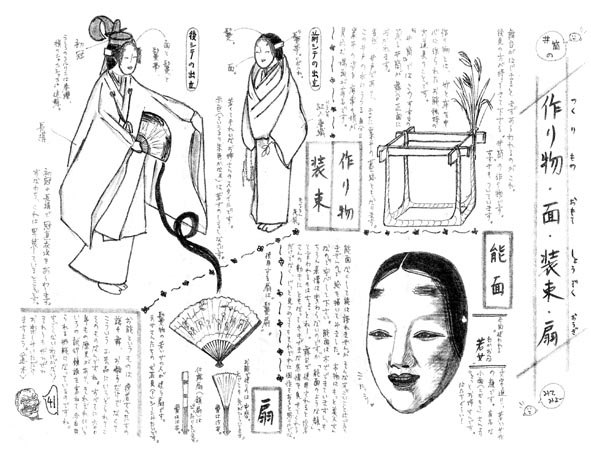

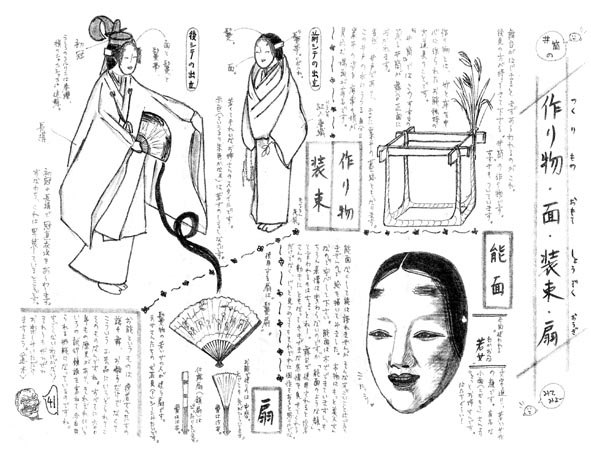

作り物、面、装束、扇

井筒1 ◇ 旅の僧、大和の在原寺を訪れる ◇

*1 法隆寺・東大寺・興福寺・元興寺・大安寺・薬師寺・西大寺の七つのお寺のことです。有名なお寺ばっかりですね。 *2 初瀬=長谷寺です。奈良県桜井市初瀬にあります。西国三十三ヶ所の一つ。ご本尊の十一面観音さんはとても有名です。 *3 在原寺は奈良県天理市櫟本市場にありました。在原寺の本尊も十一面さんでしたんですって。今はもうお寺はなく、小さな在原神社があるそうです。業平さんたちが幼い頃に遊んだ井筒は残されているそうですのでぜひ、愛しいあの方とお出かけになってください。 *4 平安時代きっての色男です。天皇の孫、というよい血筋にくわえて和歌の才、はたまた美貌まで手に入れていたという人です。ふわぁ。彼の伝説については、詳しくは『伊勢物語』をどうぞ。少し詳しくは井筒3をどうぞ。 *5 虚飾取り混ぜて語られる業平の、本当に奥さんだった人です。けれども、だんなさんの伝説化に伴い奥さんもいろいろと物語をふくらませられました。その一つが、この能楽『井筒』です。 *6 全文は「風吹けば沖つ白波龍田山夜半にや君がひとり行くらん」です。この歌については後で井筒5に詳しく出てきます。 *7 業平と奥さんのお父さん、有常さんは友人同士でした。(史実。)したがって、業平と奥さんは幼馴染ではあるはずがないのでこの後の話はおかしなことになってくるのですがここまで業平伝説が盛り上がってしまっては史実など力を持ちませんね。 |

井筒2 ◇ 謎めいた女性、在原寺へ現れる ◇

*1 仏様に手向ける水のこと。閼伽(あか)は梵語の水(Argha)という言葉から来ています。 *2 阿弥陀如来さまは五色の糸をお持ちで、その糸で衆生を浄土へと導いてくださるのです。南無阿弥陀仏〜。 *3 どんな音が悟りに導いてくれるのだろうか、と聞いているのですね、里女は。その答えの一つはお話の最後にわかります。 |

井筒3 ◇ 僧、女性に声を掛ける ◇

*1 お坊さまが「心を澄ます」といえば、それは仏様を念じ、お経を一心に読まれる、ということなのだそうです。 *2 業平さんは歌人として有名です。何より六歌仙・三十六歌仙の両方に選ばれているのがその証拠。「ちはやぶる神世もきかずたつた川から紅に水くゝるとは」という歌はご存じですか? 百人一首に採られていますよ。父方・母方両方ともおじいちゃんが天皇といういい家柄に生まれたのですがそんな子は結構たくさんいた時代なので「在原」の名字を貰い臣籍に下りました。けれど、ここでお坊様が言っているのは『伊勢物語』の一連の恋愛譚の主人公としての事跡でしょうね。『伊勢物語』の主人公はこの業平さんだ、ということになっています。なかなか情熱的な歌を詠むところから色好み伝説が生まれたものでしょうか。いやいや、実際に当時からけっこう噂のあった人で物語には信憑性があったとも言われています。平安時代の美人といえば小野小町! それと同じく、平安時代の男前といえば業平! そんなカッコイイ人なのです。小町ちゃん同様、たくさんの物語などが後世つくられました。お能ではこの『井筒』のほかに『杜若』『雲林院』『小塩』があります。狂言の『業平餅』はとっても楽しいです。 *3 業平さんの在世は八二五−八八〇年。この謡曲『井筒』を書いたのは何を隠そう世阿弥さんなのですがこの作品は世阿さんが六十代のとき、すなわち一四二〇年頃に書かれたと見られています。世阿さんが自分の時代を想定して書いたとしたら確かに随分昔ですよね。しかし、それからさらに時を経た二〇〇三年の今でも色男として名を馳せている業平さんはたいしたものですな。 |

井筒4 ◇ 在原寺の主・業平について語り合う ◇

*1 『伊勢物語』はいろんな恋愛話の小さな段が一四三個も集って作品世界を織り成しているのですが、そのうち、「むかし、をとこ、……」で始まるものが五七段、「むかし、をとこありけり。」で始まるものが二三段、あわせてなんと八〇段もあります。数えました。そして、この『伊勢物語』で語られているのは業平の逸話だ、と思われていましたから「むかしおとこ」といえば業平のことを指すことになったのです。 *2 「一叢ずすき」とは、庭が荒れていることの象徴でもありますが、作り物の井筒にすすきがつけられていることからも重要なモチーフであることが推察されます。季節感を出すアイテム、というだけではないのではないかしら。 *3 穂を出しているすすき、というのは何かがほのめかされていることの暗喩だそうです。ここでは誰が、何を伝えようとしているのでしょうか。三十字以内で答えなさい。(一〇点) |

井筒5 ◇ 「風吹けば……」の歌にまつわる物語

◇

*1 業平さんは左近衛中将でしたので、そう呼ばれていました。 *2 「日の光藪しわかねば石の上古りにし里に花も咲きけり」という古今和歌集に載っている歌を踏まえています。 *3 大阪府八尾市の高安山の西に広がる一帯を高安の里と呼んだそうです。ちょうど櫟本から真西に行ったあたりです。 *4 井筒1で出てきましたね。業平が愛人の元へ通っていることを知りながらいそいそと送り出す奥さんに「こいつも浮気してるんじゃあ…」と疑念を抱き、高安へ行ったふりをして奥さんを見張っていたらこんな歌を詠んでくれていたのでホロリ、というお話がこの歌の背景にあります。『伊勢物語』より。 |

井筒6 ◇ 「筒井筒……」の歌にまつわる物語 ◇

*1 まめ男、とは誠実な男の人のこと。『伊勢物語』では業平はこう呼ばれています。現代の感覚で見ると気がきいて行動の早い人のように感じますがそうでなければ誠実さは表せませんかね。でも、本当に業平が"まめ"かどうかは私には疑問だわ。 *2 『伊勢物語』では「筒井つの井筒にかけしまろがたけ過ぎにけらしな妹見ざるまに」となっています。業平は本当はこう詠んだのだと思います。背丈が過ぎたよ、といったからそれを受けて彼女は髪も肩を過ぎたよ、と答えたのでしょうから。それでこそラブラブ贈答歌! けれど、ここで「生ひにけらしな」とされているのはなぜ? そのわけは後ほど、井筒12で明らかに! |

井筒7 ◇ 謎の女性、正体をほのめかして消える

◇

*1 衣を着る、と紀有常の紀が掛けられているのです。ほかにも、謡曲中にはふんだんに掛詞が出てきていますけれどここは訳があまりにも唐突過ぎるかなあ、と思いましたのでお知らせをば。 *2 ここでも木と紀が掛けられています。紅葉の黄色と掛けている、という説もあります。訳、大変なの分かっていただけます? おおむね訳文だけ読んで唐突な感のあるところは掛詞に泣かされてると思ってください。と、文の拙さを責任転嫁。 *3 「つづ」が、一九を表す言葉だという説をとってここでは訳してみました。(本来は一〇を表す言葉なのだそうですが、近世にはそのような誤用がまかり通っていたらしいです。)当時の婚姻年齢としては年をとりすぎのような気もしますが。もう一つの説は「つついつつ」で、「僕たちこの井筒より大きくなったら結婚しようねー」とおさな子たちが言い交わしたのが五つのときだった、というもの。しかし、背丈が囲いを越えてなかったら水に姿を映して遊ぶってことは出来ないのでは? それに、数えの五つといえば今でいうと四歳。写真で見た在原神社の井戸の囲いはそんなに高くは見えませんでしたので……ああむずかしい。 |

井筒8 ◆ 間狂言 ◆

|

井筒9 ◆ 間狂言 ◆

|

井筒10 ◆ 間狂言 ◆

|

井筒11 ◇ 有常の娘の霊、業平の衣装を身につけて現れる

◇

*1 「いとせめて恋しき時はむばたまの夜の衣をかへしてぞきる」小野小町さんの歌です。あなたが恋しい、逢いたくてたまらないけど逢えない、そんなせつない夜はせめて衣を裏返して着て寝よう、そうすれば夢で逢えるかもしれないから……そうなの? 小町ちゃん。試してみようかな。でもどうも現代において服が裏返しというのはマヌケ感が漂っていけない。古今集に載ってます。 *2 「梓弓真弓槻弓年を経てわがせしがごとうるはしみせよ」『伊勢物語』の逸話の一つで、ある男が彼女を三年間ほったらかしていました。彼女はずっと待っていたのですが、その間ずっと言いよってくれていた男の人に「では今夜…」と承諾したその日、こともあろうに帰ってきやがったのです、その男は。そして、門内に入れてもらえず訳を話されたときに詠んだ歌がこれ。「その人を、私を愛してくれたようにずっと愛してあげてください」彼女は「やっぱりあなたが好き!」とたまらなくなって男の跡を必死に追いかけるのですが追いつけず、とうとう清水のほとりで力尽きて息絶えてしまいました。この二人を、中世の人々は業平と有常の娘だと解釈していたのですって。どこまでも待つ女、なのね。 |

井筒12 ◇ 昔を懐かしみ舞う有常の娘 ◇

*1 『伊勢物語』で業平と目される人物が、昨年までは親しくしていた彼女と事情があって逢えなく、また連絡もとれなくなってしまいました。それから一年経って、昨年のことが忘れられず彼女の住まいを訪れてみれば誰も住まわぬあばら家になっていました。そこで、泣きながら帰らぬ昔を嘆いた歌です。残念ながら歌に込めた想いの対象は有常の娘ではないのですが。 *2 先ほど井筒6で書きましたが、「過ぎにけらしな」を「生ひにけらしな」に変えたのは、ここに出てきますように「生い」と「老い」とを掛けたかったからではないでしょうか。有常の娘さんが幸せラブラブ状態にあったのはごくごくわずかな期間なのではないかと思われてなりません。一緒になれることを期待して生いるのは楽しかったでしょう、けれど彼女にとっての老いは……。詳しくは別頁(ウフフ)に譲りますけれど。 |

井筒13 ◇ 夜明けとともに消えていく有常の娘 ◇

おわり *1 「しぼんで香りだけを残す花」、というのは、業平の歌を評して言われた言葉です。古今和歌集に業平の歌は三十首採られています。そして、仮名序で以下のように歌ぶりを評されています。「在原業平は、その心あまりて言葉たらず。しぼめる花の、色なくてにほひのこれるがごとし。」つまり、いいたいことは分かるけど言葉で表現しきれてないよ、ってことでしょうか。思いの大きさに言葉がついていかない……というと角が立ちませんかね? 真名序の方は漢文で書かれているためばっさり切られている感がありなかなか面白いです。そちらも紹介しちゃいましょう。「在原中将之歌、其情有余、其詞不足。如萎花雖少彩色、而有薫香。」しかし、これでもけっこう評価高い方なんではないでしょうか、ほかの人々に比べると。ちなみにこの古今集の序で一緒に歌を評された人々が後に六歌仙と呼ばれるようになりました。 *2 お話の最初(井筒2)に登場したときに有常の娘は言っています。「定めなき世の夢心。何乃音にか覚めてまし」私の夢を覚ましてくれるのは何の音かしら? すなわち、私を悟りに導いてくれる手立てはないものかしら、といっているのですが。なぜ「音」というのかな、と思っていたのです。これの答えはここで出てくる「鐘の音」だったと考えられるのではないでしょうか。いえ、鐘の音が聞こえたらすなわち成仏、ということがいいたいのではありませんよ。旅のお坊さんに弔ってもらい、しかも思いのたけを打ち明けて業平との思い出をもう一度よみがえらせることが出来た、それが執着心から解脱するきっかけだったのではないでしょうか。そして、それを優しく見守ってくれていたお坊さまが目覚める時、それが彼女にとっても長い長い夢を終えられるときだったのではないかと。本当に、好きだったんだね。 |