能楽「船弁慶」

| 史実と『船弁慶』 『船弁慶』は「義経都落ち(一一八五)」に取材しているため、実在の事件や人物が、多少脚色されてはいますが、深く関わっています。 例えば、静との別れは大物浦ではなく、淀川の河口・天王寺。ですが、義経一行が大物浦から九州を目指したのは本当です。平家の亡者が現れたかは定かではありませんが、一行は嵐に遭い、難破してしまうのです。 そんな『船弁慶』に登場する人物を紹介しましょう。 静御前(一一六五?〜?) もとは京都の白拍子。母は磯禅師。義経が平家を滅ぼして後、愛妾となる。後白河法皇に白拍子として「日本一」の称号を受けたという。 このころは二十歳。 平知盛(一一五二〜八五) 平清盛の四男。武功で名を挙げる。 壇ノ浦にて奮戦及ばず戦死。「見るべきことは見た。もはや自害しよう」と言い残し、入水した。 このころは没後(享年三十四歳) 源義経(一一五九〜八九) 清和源氏・源義朝の九男。母は常盤御前。平治の乱で義朝が敗れたのち、鞍馬寺に預けられる。兄・頼朝の挙兵に賛同し、型破りな戦法で平家を滅亡に導く。 このころ二十七歳。この後、奥州に落ち延びるが、藤原泰衡に攻められ、討死したといわれる。 武蔵坊弁慶(?〜一一八九) 比叡山延暦寺・西塔に所属していた僧兵。五条大橋で千本の刀を集めていたが、牛若丸(義経の幼名)に敗れ、臣下となったのは有名な話。 また、奥州に落ち延び、藤原泰衡に攻められたとき、全身に矢を受けながら、立ったまま死んだという「立往生」なども有名。 能では僧兵というよりも、僧侶らしく、祈りの力で亡者を調伏することが多い。 |

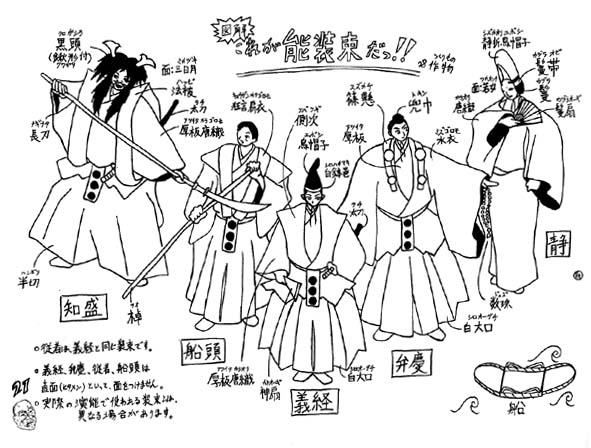

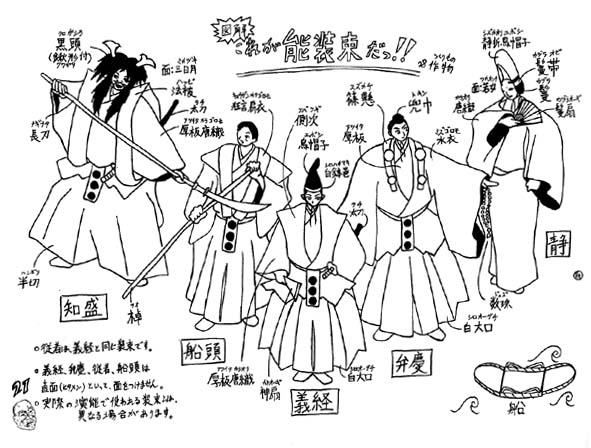

装束

*1‥今日思い立つ【きょうおもいたつ】 「今日」と「京」、「思い立つ(思いつく)」と「想い、立つ(旅立つ)」の掛詞。 *2‥西塔【さいとう】 東塔【とうとう】・横川【よかわ】とともに、比叡山延暦寺の三塔。 *3‥判官【ほうがん】 検非遺使庁次官の通称。義経が幕府の許可なくこの職に任じられたことも、不仲の原因。ちなみに「はんがん」と読むと、『仮名手本忠臣蔵』の塩谷判官=浅野内匠守を指す。 *4‥讒言【ざんげん】 告げ口のこと。鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』では梶原景時がした、とされる。 *5‥大物乃浦【だいもつのうら】 尼崎市大物町にあった港。神崎川の河口で、西国往来の発着場だった。 *6‥文治の初め【ぶんじのはじめ】 義経都落ちは文治元年(一一八五)十一月。 *7‥西國【さいごく】 古代の行政区分である「五畿七道」の一つ、西街道の略。九州地方のこと。 *8‥岩清水【いわしみず】 「岩から湧き出た水」と「石清水八幡」を掛けた。八幡神は源氏の氏神でもある。 「判官殿」とか「武蔵が〜」とか、昔の人は目上の人の名を直接呼ばないようにしていました。自分の名も役職で名乗ったのです。 このことから誰が偉いのかが見えてきます。 義経は、「弁慶」「静」と全員を名前で呼ぶことができる立場。一方、静は弁慶を「武蔵殿」と呼んでいます。つまり、弁慶は義経を「判官殿」、静を「静」と呼べる立場にある、ということで、実際にそう呼んでいます。 義経一行の敵である知盛は、義経をそのまま「義経」と名前で呼べる関係。つまり、対等な位置にいるというのがわかりますね。 |

|

*1…木綿四手【いうしで】 「言う」と「木綿四手(神の枕詞)」の掛詞。 *2…『別れよりまさりて惜しき命かな君に再び逢はんと想えば』(千載集・離別 藤原公任) 藤原有國が大宰府に派遣された時の詠歌。 *3…菊の盃【きくのさかずき】 『菊慈童』を参照のこと。長生きしたい、と静が言うので、これを菊水だと思いなさい、と言っているのですな。 *4…和歌【わか】 ここでは白拍子舞の序曲のこと。 *5…『渡口郵船風静定出、波頭謫所日晴看』(和漢朗詠集・旅行 小野篁) 篁が隠岐に流刑になったときに詠んだ歌。 *6…烏帽子【えぼし】 元服した男子がかぶる。白拍子は男装するのが一般的で、烏帽子・直垂【ひさたれ】を身につけて舞う。 なお、能楽では烏帽子が左折れで源氏、右折れで平氏を表す。 |

*1…陶朱公【とうしゅこう】 越の功臣・氾蠡【はんれい】の退官後の名前。 *2…勾践【こうせん】 春秋戦国時代の越王。臥薪嘗胆などの故事で有名。 *3…会稽山【かいけいざん】 中国浙江省紹興県の東南にある山。呉越戦闘の地。呉によって滅ぼされた越が再起し、逆に呉を滅ぼした。仇を討つことを、「会稽の恥をすすぐ」というのはここから。 *4…呉王【ごおう】 夫差。春秋戦国時代の呉王。臥薪嘗胆などの故事で有名。 *5…『なお頼め標茅が原のさしも草我世の中にあらん限りは』 清水観音が詠んだ歌とされる。「心短き衆生よ、私が今世にいる限りは、私に救いを求めなさい」といった意。 |

|

*1…渡邊福島【わたなべ・ふくしま】 ともに大阪市内の地名。屋島へ出陣したときの港。 このとき、梶原景時と軍略で対立したことが、景時の讒言につながったといわれる。 |

*1…武庫山【むこやま】 現在の六甲山のこと。武庫山颪(おろし)は六甲颪のことですね。 *2…弓弦羽が獄【ゆずりはがたけ】 六甲連邦の一つ、譲葉岳。 |

*1…妖怪【あやかし】 海上に出る妖怪で、ここでは舟幽霊のこと。海上で死んだ者の魂が、仲間をとるために現れる。主に長門・瀬戸内に現れることから、平家の亡者だともいわれる。 「ひしゃくを貸してくれ」と要求されるが、貸すと船に水を入れられ、沈められてしまう。出会った時には底の抜けたひしゃくを貸すこと。 *2…主上【しゅじょう】 天皇のこと。ここでは平家一門と運命をともにした安徳天皇。 |

*1…九代の後胤【くだいのこういん】 九代後の子孫、の意。知盛は、桓武天皇の第五皇子から九代の後胤にあたる平正盛の孫なので、正解には十三代の後胤。平清盛の子、甥が同世代に当たる。 *2…知盛が沈みしその有様に【とももりがしずみしそのありさま】 壇ノ浦に追いつめられた平家一門は、次々と入水した。中でも知盛は「私は泳ぎが得意だから、生き延びてしまうだろう」と言って、鎧二領(約六十キロ)を着て入水したという。また、能都守教経は源氏方の武士二人を抱えて沈んだと言われる。 *3…巴波乃紋【ともえなみのもん】  *4…打物【うちもの】 打って鍛えた刃物。刀、長刀、槍など。 |