■第七回 淡海能■

|

学長挨拶 彦根城・表御殿(現・彦根城博物館) 滋賀県立大学学長 西川幸治 能楽部が淡海能の発表の場としている彦根城博物館・能舞台は、もと彦根城の表御殿の能舞台であった。この彦根城・表御殿についてみてみよう。 彦根城博物館から、坂道をたどり、天守のたつ本丸に達し、東に広がった台地に、眼をこらすと平たい石の列と小石を敷きつめた石敷の列が見えてくる。これが天守の東に建っていた「御広間」の跡である。「井伊家年譜」には、「本丸お広間ならびにお台所、長局などがあり、直継公在城の頃はこの広間にいます」と記されている。築城当時の藩主の居館であった。やがて、山麓に表御殿が築かれると、居館の役割を失い、作業方の木材の倉庫となったが、撤去されなかった。「芹川の土手や安清町辺りから、天守を眺めると、城内の建物の棟が重なって見え、様子(景観)がよかったので、取り壊さず、そのままにしておいた」(同上)と記されている。 表御殿は天守の建つ彦根山が南と西にせまる麓に、元和八年(一六二二)ころ、造営されたという。表御殿は大きく表向と奥向の二つに分かれ、いま表向の部分は外観を復元し、博物館展示室として活用され、奥向の部分は木造で室内の これに対し、奥向の諸室は、藩主とその家族のための全く私的な空間であり、小さな部屋がならび、長局とよばれる小室が一列にならび、表向の諸室とは異なるやわらかな空間を形づくっていた。この大名の私的な空間は延宝年間(一六七三―八一)になると、さらに大きい展開をみせる。内堀をへだてた第二郭・内曲輪に槻御殿が建てられ、今の楽々園・八景亭などが建つ広大な庭園を持ち、のびやかな「太平の世」を表徴するような空間がひらかれた。「御まつり事のいとまにおはしまして御逍遥したまう所なり」(北園の記)とあるように大名が政務の合い間に散策をたのしむ場となっていたのである。たしかに、表御殿の表向の空間とは、その機能も、うみだす雰囲気もまったく異なる空間が形づくられていたのである。ここに、「徳川の平和」を謳歌しつつあった大名とそこにうみだされた大名文化の変化をよみとることができる。 たしかに、彦根城博物館として復元された表御殿は城下町彦根でうまれた大名文化を表徴するものであり、天守の下の広間―表御殿―槻御殿―松原御殿への動きに、大名文化の変容と展開の跡をたどることができる。 |

|

顧問挨拶 滋賀県立大学能楽部顧問 脇田 晴子 能楽は去年、世界の無形遺産の傑作として宣言された。能楽のみならず、文楽、歌舞伎と、伝統文化の保存が、着々と日程に上がるのは、喜ばしいことである。 しかし一方で、伝統文化の危機が叫ばれている。今、伝統文化を支えている人々が、老齢化したとき、誰が支えるのだろうか。それは民俗芸能まで含めて、伝統文化の直面している深刻な問題である。 芸能や祭礼行事を育んだ基盤、家や共同体が崩れて、新しい社会組織が変わりつつある。その中で、過去が築いた、すばらしい民族遺産は守って残すように努力するべきだし、世界の他の国々の人もそれを享受すべきである。 しかし具体的に、どうやって残し、さらにもっと育成していくかというと、なかなか難しい。私はここ二年ほど、その問題を真剣に考えねばならぬ会議に入って深刻になっている。 やはり一つの方法は、子供・若い人々に愛好してもらう以外にないと思う。そうだ、能楽部が、隆盛になるより他に、道はないのである。 去年、滋賀県立大の姜徳相先生や能楽部のお姉さん、ドクター院生のR.Mさんの御案内で、韓国は江陵の旧暦の端午祭りを見に行くことが出来た。すごい活気でびっくりした。「官奴仮面劇」という、村にいる両班と村人、そして官奴がからむおもしろい喜劇だが、文化財として指定を受けている人たちだけではなくて、小学生、中学生、高校生、大学生と、母胎はクラブであろうか、次から次から、同じ劇が演じられるのである。能や狂言と違い、話の筋は一つだけなのだが、それが朝から晩まで、あらゆる年代の人により演じられている。その活気には、びっくりもし感激した。仮面を脱いだとき、男の子と思っていたのが、女の子だったりした。 能楽をはじめとする伝統芸能や、民俗芸能の生き残って行く道は、これしかないのではないか。みんなが、積極的に演じること、それが良い鑑賞者になる道だと思う。小学校から邦楽が音楽の教科に入ったそうであるが、それは少し遅かったとはいえ結構なことだ。私は小学・中学・高校のクラブで、伝統芸能や地域芸能のクラブを作ったらよいと思う。子供歌舞伎や人形浄瑠璃などのように、それを学校が母胎となって、有志を募るのだ。 大学能楽部はその先駆である。弟妹のようにして、指導に行ったら、入部者も増えるのではなかろうか。 |

|

連吟・竹生島 時は延喜聖代の春。醍醐天皇に仕えるある朝臣が、竹生島参拝を思い立つことからこのお話は始まります。 近江の国の さて、琵琶湖の美しい春景色を楽しんでいると竹生島へと着きました。朝臣が島へ上がると同乗していた若い女も来ました。「この島は女人禁制では?」と怪しがっていると、二人は「この島の本尊・弁才天は女の神なので、そんなことはこの島の事をよく知らない人が言うことです」と教え、この島の由来を語りました。その後、翁と女は「実は私たちは人間ではないのです」と告げると、女は社殿に、翁は湖の波の中へと入っていきました。なんと、女はこの島の神・弁才天の化身で、翁は龍神の化身だったのです! しばらくして社殿が震えだしたかと思うと弁才天が姿を現し、夜遊の舞を披露します。すると今度は湖上に龍神が現れて、その両手に持った金銀珠玉を朝臣に与えると、勇壮な舞を見せます。そしてこの国の安全を約束すると、弁才天は社殿へ、龍神は水中へと帰ってゆくのでした。 連吟の箇所は翁・女・朝臣達が舟に乗り、琵琶湖の春景色を楽しみながら竹生島に向かっているシーンです。今は琵琶湖の水も汚れてしまい、水面を眺めても綺麗とはとても言えませんが、当時はさぞかし美しかったことでしょう。翁たちが見た美しい琵琶湖の春景色を現代でも見られる日が来ればうれしいですね。

|

|

仕舞・小袖曽我 日本の歴史上で三大仇討事件として一番最初に記録されたものが曽我兄弟の仇討で、『曽我物語』のモデルとなっています。 私が舞う仕舞は、この『曽我物語』が題材となった能楽『小袖曽我』の一場面です。この『小袖曽我』は、『曽我物語』巻七の条のいよいよ兄弟が仇討に出かけて行く、という場面が描かれています。曽我の十郎 ところでこの小袖を渡す場面は能楽では触れられていません。本来は存在していたものが後に削られたのか、あるいはもともと存在せず、曲名は『曽我物語』の内容にひかれたためであるのか、そのはっきりとした理由は現在では不明です。 仕舞で表現される場面はこのお話のクライマックスです。五郎の勘当が許され喜びの舞を舞った後、勇んで狩場へ出で立とうとする場面です。ここでは母と兄弟との別れの対面での心情が謡われています。これを最後と名残を惜しみながらも狩場へ急いで行くという哀しくも勇ましい場面です。

|

|

仕舞・胡蝶 まだ寒さの残る早春。吉野の奥に住む僧は春になったので都見物にでも出かけようと旅に出ました。都の一条大宮へ着いた僧は古跡の元にたいそう美しく咲いている梅の木を見つけます。その梅を眺めていると一人の女性が現れます。その女性はこの古跡のことや梅の木について詳しく話してくれるので、僧は嬉しくなって名を尋ねます。しかしなかなか答えようとしないので何度も問うてみると、女性はついに、自分が胡蝶の精であることを告げます。 胡蝶の精は、自分は四季折々の花と戯れることができるのにまだ寒い早春に咲く梅の花とは縁が薄く、戯れることができないと悲しみ、読経によって梅と戯れさせて下さいと僧に頼みます。そして、荘子が夢の中で胡蝶になった話や、かの光源氏が童に胡蝶の舞を舞わせた話などを語ると、夢の中で再び会うことを約束して消え去ってゆきました。 その日の夜、僧は胡蝶の精の成仏を祈りながら経を読んでいると眠ってしまいます。すると、約束通り夢の中に胡蝶の精が現れました。そして僧の読経のおかげでやっと梅の花と戯れることができましたと喜び、胡蝶の舞を舞います。そして春の夜の明け行く雲に羽をはばたかせ、霞にまぎれて消え去ってゆくのでした。 春・夏・秋の花から花へと舞い遊びながらも決して戯れることのできない梅の花に恋焦がれる胡蝶の精。そしてその夢が叶ったことを喜び、舞い遊ぶ胡蝶の姿……。その姿はとても美しく華麗なことでしょう。 私が舞うのは最後の胡蝶の舞の部分だけですが、胡蝶の精の儚く美しい姿を感じていただけたら幸せです。

|

|

仕舞・花月クセ 花月少年が天狗にさらわれたのは七歳の時のことでした。お寺での勉強の帰り道で、硯を残して消えてしまったのです。今で言えば、学校帰りの少年の誘拐といったところでしょうか。 花月少年の父は、一人息子がいなくなった嘆きのあまり出家してしまいました。そして我が子を探し、日本各地を巡ること数年。ある春の日、清水寺に至ったのです。 そこに現れた少年遊芸者。実は彼こそ、行方不明の花月少年だったのです。花月は満開の桜の下、当時流行していた恋の小歌にあわせて舞います。そこへ鶯がやってきて桜の花を散らしてしまいます。花月は鶯に腹を立てて、射落とそうとしますが、そこは寺の敷地内。殺生は御法度です。花月は射ることを思いとどめます。 そして今度は清水寺縁起の舞を舞います。旅の僧は花月が行方不明の息子だと気づき、親子の名乗りを上げます。花月は舞い納めとして、鞨鼓の舞を舞った後、父と共に仏道修行の旅に出ました。 さて、今回私が舞いますのは、花月が清水寺の縁起の舞を舞う場面です。 清水寺には清らかな水の流れる滝があります。ある時、その水が五色に光って見えたので、不思議に思った人が流れをさかのぼって行くと、柳の朽ち木があり、そこに観音像があったのです。その観音様は、あたりの枯れ木を蘇らせ、花を咲かせました。それが本尊の観音様ですよ。 と、いうことを花月は舞い、謡います。

|

|

素謡・土蜘蛛 源頼光、といえば、大江山の鬼退治が有名ですね。渡辺綱・坂田金時・碓井貞光・卜部季武の頼光の四天王とともに大江山の酒呑童子を倒した話です。そしてこの頼光の土蜘蛛退治もまた、忘れてはならない頼光の武勇伝です。この話には頼光の四天王はでてきません。かわりに独武者という、四天王ではないけれど、強い武士がでてきます。 ある日のこと、頼光はめずらしく病になり床に伏せっておりました。侍女の胡蝶は典薬頭から預かった薬を届け、優しい言葉をかけます。しかし、普段勇猛な分、病気になると心細くなるのでしょうか。頼光は「今にも死にそうだ」と弱気なことをいうだけです。 その夜更けにどこからともなくやってきて、頼光の枕元に立つ僧侶がいました。その僧は何故か、頼光の体調を尋ねてきます。その僧に見覚えのない頼光は僧に素性を問います。すると僧は、「我が背子が来べき宵なり細蟹の 蜘蛛のふるまいかねてしるしも」という古歌を詠じるやいなや、大蜘蛛の姿となり、糸を吹きかけてきたのです。頼光は昼間の気弱さは嘘だったかのように、枕元に置いてあった名刀・膝丸を抜くと蜘蛛に斬りかかりました。すると蜘蛛はかき消すようにいなくなってしまいました。頼光は膝丸の霊力のおかげと言いますが、頼光の力が蜘蛛を退けたのでしょう。 一方、主人・頼光の叫び声を聞きつけ参上したのは独武者。頼光はことの次第を話します。独武者があたりを見回すとそこには夥しい血が流れ、外へと続いています。頼光は土蜘蛛退治を独武者に命じます。独武者は手勢を連れて血の跡を追っていき、一つの塚に辿り着きました。独武者らが塚を崩すと、岩の陰から火焔を放ちながら土蜘蛛が現れました。 土蜘蛛は「この世に災いをもたらそうと、邪魔な頼光を襲ったが、却ってこちらがやられるところだった」と後悔しながらも、独武者らに仕掛けられると糸を繰り出し応戦します。やはり、蜘蛛の妖力は強く、武者達は手足を糸で縛られてしまいました。それでも、彼らは力をふりしぼり、神の威徳を信じて斬りかかっていきました。すると土蜘蛛は剣の光を恐れ怯みます。武者たちはその隙をつき、一気に切り伏せ、ついにはその首を取ることができたのです。 今回は素謡なので使いませんが、通常の能として上演する時には、蜘蛛が糸を投げる場面で紙で作った糸を使います。その糸は幅が二ミリ、長さが五〜九メートルの和紙を鉛の芯に巻きつけてあります。これを何十本も投げます。ですから投げた時にはパッと広がり、とても華やかなものです。 また、土蜘蛛の塚の在り処には二つの伝承があります。一つは北野天満宮に近い、北区千本十二坊の上品蓮台寺にあります。寺内の大きな椋の木の下に「源頼光朝臣塚」と書いてある石碑が建っています。もとは千本鞍馬口西入ルの塔頭・宝泉院の後ろにあったのを移したそうです。もう一つは北野天満宮一の鳥居西、東向観音寺内に残る塚。こちらもまた、もとは上京区七本松通一条上ルの清和院門前にあったということです。まだ塚が清和院前にあった江戸時代、塚の前で能や猿楽を演じると、必ずその期間中は雨が降ったそうです。退治された蜘蛛の祟りだと信じられていました。退治されたことと能は直接関係がないのにどうして能を祟ったのでしょうね。

|

|

舞囃子・雲林院 桜が盛りを迎えている京都紫野。花が咲き乱れるその景色は、遠目に見れば雲がかかっているのかと見まごうほどであった。そんな紫野の雲林院に一人の男が向かっていた。男の名は 摂津国芦屋より雲林院に辿り着いた公光は、辺りに咲く桜の美しさに心を奪われてしまう。いつか散る花であれば持ち帰っても構わないだろう、と思った公光は枝を一本手折ってしまう。しかしどこからともなく一人の老人が現れ、花を手折る行為を咎めるのだった。「花を手折って持ち帰ろうとするのは、桜のあまりの美しさに心を惹かれてしまったからなのです」と言う公光。それに対し老人は「花を散らしてしまう春の嵐でさえも、枝ごと折ることはしない」と公光に言い返す。二人はそれぞれ古今集の歌の一節を挙げて論争をはじめる。素性法師の「見てのみや人に語らん桜花手毎に折りて家苞にせん」を挙げる公光に、藤原好風の「春風は花のあたりを 論争の後、自分が雲林院に来たのは不思議な夢の告げを聞いたからだと公光は老人に告げる。すると老人は夢に出てきたのは『伊勢物語』の主人公の在原業平であり、公光に秘事を授けようとしているのだと述べるのだった。老人が業平ではないかと疑う公光に、ただ夢の続きを待つように言うと老人は姿を消した。 はたしてその夜、桜の下で横になる公光の前に業平の霊が現れる。そして舞囃子の場面に入る。業平は身分の違いにより引き離された二条后との恋路を『伊勢物語』の秘事として語る。そして昔を懐かしむ業平は月に照らされる桜の下で優雅に舞い始める。やがて幻想的な春の夜は明け、業平が見えなくなったかと思うと、公光は目が覚めるのであった。

|

|

舞囃子・玄象 まずこの物語に登場する琵琶について説明します。昔、仁明天皇の時代に掃部頭貞敏という人物が唐に入り、唐国の琵琶の博士廉承武に会って三曲の秘曲を学びました。帰国の際に、玄象・青山・獅子丸という三面の琵琶を持ち帰ろうとしたところ、波風が激しくなって獅子丸だけが海に沈み、残る二面が朝廷に伝わりました。そして能楽『玄象』では村上天皇が名器玄象を弾いています。 では能楽『玄象』について説明します。太政大臣藤原 舞囃子は、村上天皇に命じられた龍神が師長に獅子丸を渡した後からの場面です。村上天皇が舞う場面です。話は終わりに近づき、「獅子には文珠や召さるらん」以下の地謡に合わせて舞い、「帝は飛行の車に乗じ、八大竜馬に引かれ給へば」で天上へ行きます。「師長も飛馬に鞭を打ち、馬上に琵琶を携へて、須磨の帰路ぞありがたき」で師長も都へと帰って行きます。

|

|

OG会出演仕舞・巻絹クセ 巻絹を納めるように宣旨を受け、熊野に到着した都の男は、まず天神に参詣した。そこに漂う香りから梅の花を見つけ、心に浮かんだ一首を手向けた。その後、本殿に巻絹を治めるが、待ちかねた臣下に遅参を咎められ、縄で縛られてしまう。そこへ天神の乗り移った巫女が現れ、男は自分に一首を手向けたために遅れたのだから、許すようにと言う。臣下は、この様な下賎な男が歌を詠むはずがない、と取り合わないが、男が上の句を詠み、続いて巫女が下の句を詠んで一首を完成させたので、彼らを信じた。男の縄を解いた巫女は、神と和歌を称え、語り始める。クセはこの部分であり、和歌を詠うことであらゆる苦しみを遠ざけることができるという。祝詞をあげると、巫女の物狂いの様子はさらに強まり、その語りと舞は恐ろしいほどになる。空を飛ぶ鳥の様に舞い数珠を揉んで袖を振り、舞を尽くした後、天神は天に上がり、巫女は正気に戻ったのだった。

|

|

OG会出演仕舞・屋島 讃岐国八島(屋島)の浦。かつて源氏と平家が合戦を繰り広げた地である。 霞立つ春の日、西国行脚の僧がこの浦を訪れる。日が暮れ一夜の宿を請うた塩屋で、僧はいにしえの合戦の物語を漁翁から聞く。義経の天晴な大将ぶり、三保谷四郎と悪七兵衛景清の錣引き、義経の臣佐藤嗣信と平教経の臣菊王丸の最期・・・。あまりの委しさに僧が不審がると、漁翁はいずれ名を明かそうと告げて消え失せる。 暁に及んで甲冑姿の義経の霊が現れ、八島の合戦の有様を目の前に繰り広げる。戦の最中海に取り落とした弓を、武名を守るために命を賭して拾い上げたことを語るうち、鬨の声があがり修羅の戦いが始まる。 仕舞では、激しい船戦の有様を見せる義経の姿を表す。海には平家、陸には源氏、互いに入り乱れ、火花を散らして戦う。海山を動かす鬨の声、矢叫びの音・・・。しかし夜が明けると全ては幻と化し、あとには群れ居る鴎と浦風の音が残るばかりであった。

|

|

OG会出演仕舞・松風 摂津の国、須磨の浦をたずねた旅僧が目にした短冊のかかった松。それは一人の男にともに愛された姉妹の墓じるしであるという。塩屋の方へおもむけば、月に照らされ袂を濡らす海女二人。僧を宿に泊めた二人は、中納言在原行平に愛された松風・村雨であると名乗りその愛情を懐かしみ、今なお忘れ得ぬ想いにむせび泣く。行平の形見の衣装を身につけた松風は、狂おしいほどの愛しさにはげしく追慕し、舞うのであった。やがて朝になり、墓じるしの松の傍には夢のひとときを過ごした僧の姿があるだけであった。 今回舞うのは、松を行平と思って抱擁する松風と姉の狂乱を見守る村雨が共に消え失せ、姉妹の幻像が村雨と共に奏でる松風の音となって残る能『松風』の終演部である。 「熊野・松風は米の飯」として親しまれている能『松風』の魅力はあまりに奥深い。

|

|

OG会出演仕舞・大江山 勅命により大江山に住む鬼神・酒呑童子を倒すように命じられた源頼光。彼は部下を引き連れ山伏に変装し、鬼の住処までやってきた。 彼らを迎えたのは童子の姿をとった鬼神。出家の者には手出ししないという約束を守る童子は、頼光たち一行を本物の山伏と思い、一晩泊めることを承諾して彼らをもてなす。そして問われるままに酒呑童子の名前の由来や身上を語り聞かせる。 やがてすっかり酒に酔い、正体を現して寝室で眠り込んでしまった鬼神に、頼光たちが襲いかかる。だまされたと知った鬼神は激怒し反撃するも力及ばず、討ち果たされてしまうのだった。 仕舞は、頼光たちの一行をもてなす童子が、自らも酒の盃を重ね、彼らの前で上機嫌で舞を舞って見せ、酔っ払って寝室に入っていくまでの場面である。

|

|

番外仕舞・駒之段 駒之段とは、段物の一つです。段物とは謡曲のなかの謡いどころ・及び舞どころでクセやキリに当てはまらないものをさします。この駒之段は、『小督』のなかの一部分です。 平清盛の娘・中宮徳子に仕えていた小督は徳子の計らいによって高倉天皇に仕え、寵愛を受けました。しかし、そのことが清盛の勘気に触れました。小督には恋人・藤原隆房がいたのですが、その人もまた清盛にとっては娘婿だったからです。婿を取られるのが二人目とあって清盛は腹を立てたのです。小督は自ら身を隠すことにしました。 一方、高倉天皇は深く嘆きました。そして、小督が嵯峨野に隠れ住んでいるという情報をつかむと、捜しに行かせるため仲国を呼び出します。笛の名手である仲国は、琴の名手である小督と天皇の前でともに演奏をしたことがありました。仲国は聞き知ったる小督の琴の音を頼りに捜そうと八月十五日、中秋の名月の夜を待って捜しに出かけます。 天皇から賜った御料の馬にまたがり、懐には天皇の文を入れて仲国は嵯峨野の里へでかけます。空には素晴らしい名月。任務の重さに心も逸ります。小督の家の特徴ときいた片折戸を目印に馬に鞭を当て急がせます。小督が住んでいるようには思われない粗末な家ばかりだけれどひょっとしたら、と思いあちこちで琴の音は聞こえないか耳を澄ませます。いない……さてはどこかに月見に出かけたのだろうか、と思ったそのときです。法輪寺あたりで琴の音が聞こえてきました。嵐だろうか、松をなでゆく風の音だろうか……なおも耳を澄ませると、やはり小督の琴の音色です。ああ、よかった、見つかった。しかも、弾いている曲は恋人を想うという「相夫恋」の曲だ。天皇のことを想って弾いていたに違いない……。そう思って仲国は安堵します。 この、馬に乗って小督を捜し求める部分が「駒之段」と呼ばれています。その後仲国は小督に天皇の変わらぬ気持ちを伝えることができました。また、名残を惜しみ酒宴を開いて舞い、小督の無事とその気持ちを天皇に報告するため晴れやかに帰っていきます。

|

|

仕舞・賀茂 このお話に登場する神様は三人(?)いらっしゃいます。ご両親と息子さんです。お二人の出会いは賀茂川。当時まだ人間であったお母様は信仰厚く、朝夕、賀茂川に神様に捧げる水を汲みにやってきていたのです。ある日、川上から白羽の矢が流れてきたのでお母様はそれを拾い、家の軒にさしておきました。程なく、お母様は懐妊、男の子を産みます。その子が三歳の時、皆がお父様の事を聞くと、彼はその矢を指します。と! 矢は雷鳴となって天に昇り、神様になりました。なんとその矢が彼のお父様だったのです。そして彼とお母様も神様になりました。それ以来、三人で賀茂三所を守っているのです。 播州から都の賀茂神社へやってきた神職たちの前に、お母様である 彼は思いのままに風を吹かせ、雷雲を別け、霧を払う。稲妻を伴い、雨を降らしてやってくる、その足音は・・・。 ほろほろ、ほろほろ、ごろごろ、ごろごろ。やがてその足音は大地を踏み破る音に変わっていきます。雷は怖いけどそれが国土を守り、秋にたくさんの実りをもたらすのです。素晴らしい。と、お母様が糺の森に帰っていくのでそれを見送り、別雷の神も天に昇っていきました。 お父様は・・・ずっと天で見ていたのでしょうかね。

|

|

仕舞・殺生石 近くに寄るだけで命が奪われる石、殺生石。僧がその前で仏事を行うと、石は二つに割れ、中から石魂が現れました。狐の形をしたその石魂は語ります。 「我は、天竺では斑足太子をそそのかした塚の神であり、唐では幽王の后となって国を傾けた。そして、日本では鳥羽院の寵愛を受けた玉藻前であった。その姿で鳥羽院に近づき、国を乱してやろうと考え、予定通り鳥羽院を臥せしめた。してやったりと思っていた矢先、忌々しい安部康成が異変に気付き、壇に五色の幣帛を立て、調伏の祭事を始めおった」 康成は幣帛を玉藻前に持たせ、精魂を込めて祭事を行い祈りました。すると玉藻前は苦しみだし、幣帛を投げ捨て、空を翔り、海山を越えて逃げ出し、那須野の原に隠れ住みました。 那須野の化生の者を退治せよとの勅命を受けたのは、三浦介義明、上総介広常でした。狐は犬に似ているので、彼らは犬を狩る訓練を百日も続けました。(この訓練が「犬追物」という馬術の始めと言われています) いよいよ三浦介・上総介の両介は、那須野の原を数万の軍勢で取り囲み、草の根を分け、進みました。化生の者は姿を現しました。策にはまって追い込まれ、ついに矢を浴びて、倒れ、命を落としました。那須野の露と消えたのですが、消えることのなかったその執念がこの殺生石となったのです。 しかし僧の有り難い御法を受け、もう二度と悪事はしないことを約束して石魂は姿を消し、あとには二つに割れた石だけが残りました。

|

|

仕舞・野守 大和国葛城を訪れた山伏は、春日野の管理人・野守の老人と出会う。 老人の守る野原には、小さな池があった。その昔、狩の最中に逃げ、梢に隠れた鷹を水面に映した。かつての野守はこれを捕らえ、功を得たのだという。 ――この水鏡が「野守の鏡」。 しかし、この土地にはもう一面、「野守の鏡」があるという。 ――いま一面は鬼神が守っておる。それこそ真の「野守の鏡」。……かの鬼神、昼は野守に、夜には鬼の姿となるのだ。 言い残し、塚の中に消えてゆく野守の姿。 やがて夜が訪れる。 山伏の読経にひかれ、鬼神が現れる。 姿は鬼。燃えるような紅蓮の瞳。 手には鏡。一片の曇り無き鏡。 ――姿は鬼だが、心に邪な気持ちなど無い。この鏡こそがその証。 山伏は、雲よりも高い山で身命をかけ、時間を惜しんで修行したので、この奇特に出会えたのである。 「野守の鏡」で周囲を照らせば、鏡は照魔鏡となる。数々の護法童子の姿。東西南北四方を見渡せば、仏法を守護する五大明王が映る。 天を照らせば地上の人々の生活、人の生涯が、また大地を照らせば罪の軽重、地獄の責め苦が冷ややかに映し出される。閻魔大王の持つ浄玻璃の鏡もかくや、という通力である。 ――これぞ真の「野守の鏡」。鬼神にすら邪道を捨てさせる、鏡の中の鏡。 山伏に鏡の威徳を示すと、大地を踏み破って、鬼神は奈落の底・地獄へと帰っていくのだった。

|

|

能楽紹介「菊慈童」 あらすじ 主人公は、慈童と呼ばれる永遠の若さを手に入れた美少年です。周の穆王に仕えていたのですが、過って王の枕をまたいでしまい、レッケン山に流されました。しかし、王は少年に悪気がなかったのを知っていたので、別れに際し枕に経文を書きそれを渡します。少年は、その経文を菊の葉に書いておきました。やがてその葉から雫が落ち、それが川の流れとなります。慈童はその川の水を飲んで暮らしていました。 時は流れて、今は魏の文帝の時代。レッケン山の麓から不老不死の薬の水が流れでるという噂が広まり、勅使たちは、山に向かいます。すると、こんな人も住まないような侘しい山奥に庵があり、その中から、童子が出てきます。不思議に思い、勅使が訊ねてみると、周の穆王に仕えていた者だというのです。これは怪しい。七百年もの昔の者がなぜいるのでしょう。しかし、何も知らない慈童もそんなに時が経っているのを知って、驚きました。慈童は、山中にいっぱい生えている菊の葉に経文を書きそこにたまる露が流れ出て不老不死の水になったのであると語り、勅使たちにもその水を勧めます。そして彼は舞を舞い、七百歳の寿命を魏の文帝に授けてまた庵に戻っていきます。 このお話の中では、永遠の若さを得た美少年が菊に囲まれて舞います。菊のお酒に少し酔って楽しそう。さああなたも楽しく舞いましょう。 (レッケン山は■(麗にオオザト)縣山、と書きます。) 詳しくはこちらへ ・ このお話の資材とは ・ 登場人物と作り物 ・ 全文掲載(現代語訳付き)

|

|

舞囃子・融五段 月夜の荒れ果てた六条河原院に現れた汐汲みの老翁。この六条河原院はその昔、源融が陸奥の塩釜の浦に憧れその景色を模して作った邸宅であった。融やその友人は難波より海水を運ばせ塩を焼く煙が立ちのぼる風情を楽しんだのだ。老翁は僧に請われ融のことを語って昔を懐かしみ、あたりの名所を教え、汐汲みの様を見せたかと思うと消えてしまった。僧がなおも待っていると月の光を浴びて在りし日の姿そのままに融の霊が現れた。 長い間忘れていたのに、昔を思い出して帰ってきてしまった。私は塩釜の浦人。遠い昔に陸奥の千賀の浦曲を六条河原院に作り上げたことで名高き融の大臣とは私のことである。私は塩釜の浦に惹かれ景色をここに移した。あそこに浮かぶのは籬が島だ。明月の夜にはあの松の陰に舟を浮かべたものだった。月の都の天人の袖は山の端を出ずる満月の色に白く輝く。ならば私の袖も月の光を浴びて白く光り輝くがよい。そう思って幾度も舞い、袖を翻したものだった。月光の中にさす舞の手はあたかも月に咲く桂の花が光を放ちつつ散る様を思わせる。陸奥の白河と同じ名の白河の流れる様は曲水の宴を見るかのよう。さあ、舞い遊ぶとしようか、あの頃のように。 さて、明るいはずの月でも宵の三日月が薄く見えるのはなぜだろう。それは西の山近くにまだある日の光の影となるからだ。月夜には星が薄いのと同じこと。春の初めに薄く見えるのは夕べの遠山に立ちこめる霞のため。あの遠山色の黛は三日月の形をしている。その三日月はまた、水に映すその影を舟に喩えられもする。その影を見て水中の魚たちは釣り針ではないかと疑うだろう。雲の上を飛ぶ鳥たちには弓の影と思われて驚くだろう。しかし光は地上にさせど月は降りてはこない。水も結局は雨となって地上に帰る。それゆえ安心して鳥は池の汀の木に宿り、魚は月光さす水の中で眠るのだ。 面白さに飽きることのない秋の夜。鳥の声や寺の鐘が聞こえてきた。ああ、月ももうあんなに西に傾いて……。時は過ぎ、明け方となってしまった。月も帰ってしまうのなら私も西よりさすその光にいざなわれ月の都へ帰るとしよう。名残は惜しいが、実に楽しい月夜だった。

|

|

番外仕舞・紅葉狩 頃は秋。所は紅葉に染まる山の奥。折りしも身分の高そうな女性たちが屏風を立てて幕を打ちまわし酒宴の真っ最中。そこを通りかかったは 酒宴は盛り上がり、女は舞いはじめる。 維茂

勧められるまま杯を重ねた維茂はついに酔い潰れた。女はその様をじっと見つめ俄かに豹変、凄まじい勢いで山中へ隠れ入る。 夢で維茂は八幡神の使者より女が鬼女であること、またそれを退治すべきことを告げられる。その夢の確かな証拠に目覚めた維茂の手には賜った剣が握られていた。 そのとき、一天俄かに掻き曇り雷鳴は大地を轟かせ稲光が夜空を劈いた。そこへ現れたは先ほどの貴女……いや、すでに鬼女と化した魔物。しかし維茂は臆することなく八幡大菩薩を心に念じて剣を抜き、無事に鬼女を退治したのであった。

|

|

番外仕舞・松虫キリ いつも友人と連れ立って市へ出てきては酒宴を開く男がいた。その男を気に掛けていた酒売りの市人はある日、声をかけた。そののちの会話のうちに男は松から松虫を連想し、さらに無二の親友に思いを致して涙ぐむ。その訳を訊ねると男は語りだした。 昔この市を歩いていた二人連れの一方が松虫の声を聞きに草に分け入ったきり戻ってこなかった。待ちぼうけたもう一人が帰らぬ友を探しに行くと、そこには露に濡れる草に臥した友人の姿があった。突然の友の死を嘆き悲しみつつもできることは友を土に埋めてやることだけであった。そして今なお、松虫の音を聞くとその友のことが思い出されてならない……その残された方の男とはこの私のことなのです、と僧に告げると男は姿を消してしまった。 男が消えた後、市人は夜通しその場で読経を続けた。すると亡霊が現れ友との旧交を懐かしむ。そして松虫が友を待ち一人寂しく鳴くように私も友を待つのだと…… 実に面白いものだ、草むらに集まる虫の音は。「キリ ハタリ チョウ」きりはたりちょう、と 「…りーん …りーん」 松虫のりんりんと鳴く声の孤独さは夜の闇をいっそう濃くする……ああ、鐘が鳴る、夜が明けて、姿が現れてしまう。友よ、別れの時が来た。名残は尽きないが…… 袖を振り招く男の姿は尾花の陰に見え隠れしたかと思うと消えてしまった。あとには茫々と茂る草むらに夜と変わらず聞こえる虫の音が残るだけであった。

|

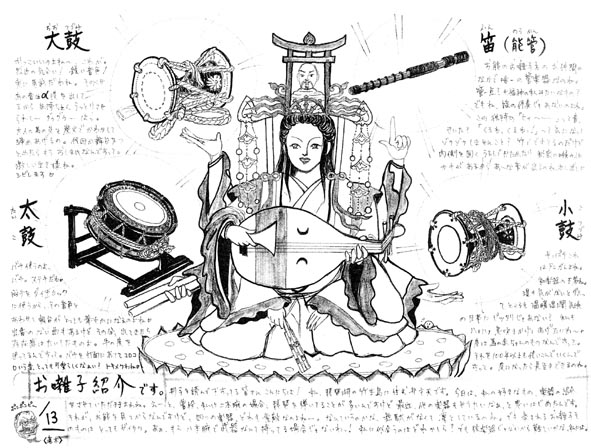

| お囃子紹介です。ポンポンピー 冊子を読んで下すってる皆さんこんにちは! 私、琵琶湖の竹生島に住む弁才天です。今日は、私の好きなもの、楽器の紹介をさせていただきますわね。えーっと、普段、私は二本腕の場合、琵琶を弾いていることが多いんですけど最近、他の楽器もやりたいなあ、と思いはじめたんです。それが、お能を見てからなんですけど、四つの楽器、どれも素敵なのよねー。なんていうのかな、無駄がなくて凛としているのね。でも奏されるお囃子そのものはとってもゼイタク。あぁ、もう八本腕で武器なんて持ってる場合じゃないわっ! 私に似合うのはどれかしら? でも弦楽器じゃないから難しいかな、私には。 <一期生 R.M> |

|

カリメロの「お話聞いてよ」 ― 謡曲『殺生石』の題材を読む ― 能は当時流行っていた話を基に作られていることが多く、例えば『平家物語』や『源氏物語』『伊勢物語』といった話が題材となっているものがたくさんあります。『殺生石』にも題材はあり、室町時代の漢和辞典的な書物である『下学集』の「犬追物」の項が基になっているそうです。以下にその部分を紹介し、原典から能がどういう風に作り変えられているかについて書きたいと思いますが、この冊子の仕舞の紹介文と合わせて読むとよりわかりやすいと思います。

これは『下学集』の「犬追物」の説明文で、謡曲『殺生石』の元になったとされています。この「犬追物」と『殺生石』の大きな相違点は、いくつかあります。まずは玄翁の役割です。「犬追物」で玄翁は、白狐が変化した石を三つに破壊しますが、『殺生石』では石を成仏させる人物として登場します。次に石の扱いです。「犬追物」の中で白狐は矢から身を守るために石になったとされているのが、『殺生石』では、矢によって命を落としており、その執念が石となって残ったとされています。 ではなぜ玄翁の役割や石の扱いが転換されたのでしょうか。それは、白狐を救うためではないでしょうか。白狐は殺されて懺悔するからこそ供養をしてもらえるのであって、ただ石に変化したのなら供養ではなく、破壊されるのが当然の報いというものではないでしょうか。 謡曲『殺生石』の作者の意図は白狐に救いを与えることにあると思われます。ひどいことをした白狐ではありましたが、追っ手に射伏せられて命を失うという風に話を変えることによって『殺生石』では救いを与える余地が作られ、白狐は成仏することができたのです。 本来の話では救われることがなかったものまで救ってしまう、これが能楽というものの優しさなのです。 (ホウジは褒■(女偏に以)、と書きます。)

|